Les

transformations paysagères des espaces ruraux de l'ouest-Occitanie

Le paysage rural,

est, dans un milieu non urbain,

tel qu'il est perçu, le résultat

de l'interaction entre des éléments naturels, des modes de production et des aménagements.

C'est donc la représentation des relations que les hommes et les femmes

entretiennent avec leur milieu. Dans l'ouest de l'Occitanie, les éléments

entrant en jeu dans la définition des paysages sont nombreux et varient d’un

territoire à l’autre. Il en résulte une mosaïque

de paysages compartimentés.

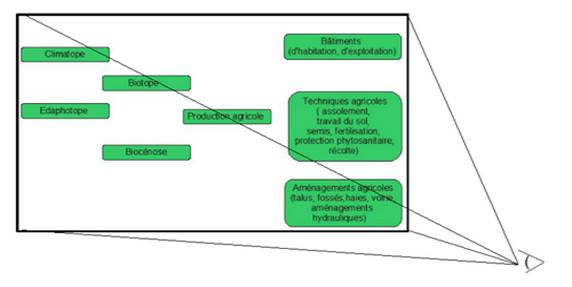

Schéma

Comment évoluent les paysages ruraux de notre région ? Comment l'expliquer

?

I Des paysages traditionnellement

variés...

a) ...liés aux conditions naturelles

Les pratiques agricoles des montagnes diffèrent de celles des plaines. Ainsi dans les zones de montagne, en dépit

des progrès techniques, l’altitude et les conditions orographiques se

sont longtemps révélées déterminantes. Elles ont limité la mécanisation et la

mise en œuvre de productions agricoles intensives Ailleurs, dans les

plaines et les vallées, après avoir été longtemps polycole, l’agriculture de notre

région s'est spécialisée

dans, l’arboriculture

fruitière ( vergers des vallées du Tarn et de la Garonne) , les cultures maraîchères

, cultures céréalières, oléagineuses ou encore dans les productions de qualité.

Là les paysages ont été marqués par les pratiques. C'est ainsi par exemple que

les paysages

de champs ouverts plus ou moins barrés (openfields) se sont répandus

avec la politique de remembrement.

b )... et à l’évolution de l'agriculture.

Pour commencer, il y a moins d'actifs agricoles dans la région. Par exemple, dans la

région, entre 1970 et 2000, les effectifs d’actifs présents sur les

exploitations agricoles ont régressé de 58 %. Dans ces conditions, les exploitations agricoles ont été restructurées. On assiste

surtout à une concentration des

exploitations. La baisse du nombre d’actifs agricoles a été accompagnée par

une baisse du nombre des exploitations

et une augmentation de la taille moyenne

des restantes. Durant la décennie 1990, le nombre d’exploitations agricoles

a diminué de plus de 30 %.

L'agriculture a

également changé avec l'évolution de la politique agricole commune (PAC). Jusqu’au début des

années 80, l’objectif de la PAC était fut de faire de l’Europe une puissance

agricole capable de satisfaire ses besoins alimentaires grâce à des pratiques intensives. Dans les années

80, les limites de cette politique sont apparues. Elle s’est révélée coûteuse

pour le budget communautaire et les situations de surproduction se sont

multipliées. Désormais, l’objectif est désormais de mettre en place une agriculture aussi bien durable que

compétitive. Désormais les aides sont soumises à conditions.

Les agriculteurs sont de plus en plus intégrés dans des systèmes agro-industriels.

Nombreux sont en effet les agriculteurs qui travaillent dans le cadre de

coopératives ou sous contrat avec des industriels et/ou des distributeurs.

Pendant longtemps, l’intensification de la production

est allée de pair avec une mécanisation

et une chimisation

de l’agriculture. L’optimisation de la production passe aujourd’hui encore par l’irrigation. On observe également une tendance à la

spécialisation des exploitations agricoles. Les systèmes agricoles complexes

(polyculture) ont reculé. L'optimisation passe aussi par la valorisation de la qualité. De ce

point de vue, la région est la première en France pour le nombre de produits

bénéficiant d’une appellation

d’origine contrôlée (AOC), d’un label rouge ou d’une Appellation d’Origine Vin Délimité de

Qualité Supérieure (AOVDQS). Parmi les appellations, on peut

citer Roquefort à Millau et Saint-Affrique, vins à Cahors, Gaillac et Fronton,

raisins de table à Moissac, agneaux du Quercy à Figeac, haricots tarbais,

l’Armagnac dans le Gers.

L’agriculture biologique offre aussi une

alternative à la logique productiviste. L'Ouest-Occitanie est l’une des régions

de France où l’agriculture

biologique se développe rapidement.

Dans un contexte

difficile, la

survie de certaines exploitations est en effet parfois liée à la diversification des activités. Cela passe

par la proposition d'une offre

touristique (agrotourisme) par la

pratique de la vente directe ou la restauration.

II Les paysages ruraux de la région évoluent.

a) Les paysages

agricoles de la région restent marqués par l'activité agricole mais....

L’activité agricole

couvrent encore la majorité du

territoire

dans notre région . Même dans les campagnes proches de villes, les activités

agricoles continuent à valoriser le paysage.

b) ... ils se

transforment du fait de l'intensification et de la spécialisation des pratiques

agricoles ...

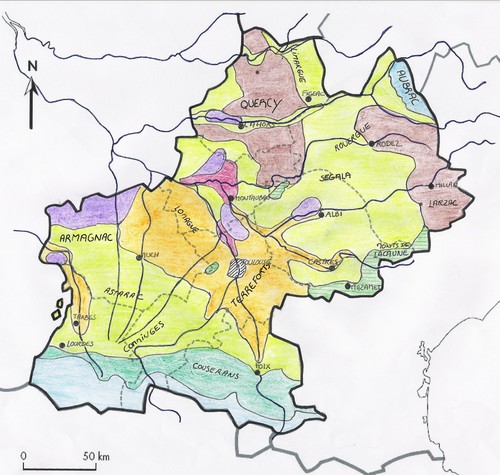

On voit se constituer actuellement des zones

géographiques spécialisées ( voir carte) . Dans ces secteurs,

le risque est de voir le paysage

s’uniformiser par la généralisation de cultures et la diffusion de pratiques

spécifiques. Les paysages se couvrent alors des mêmes cultures, des mêmes

types de bâtiments agricoles.

![]() Paysages agraires des hautes

montagnes. Ils sont marqués par l’étagement et par l’opposition ente adret et

ubac. Les conditions d’exploitation limitent les pratiques agricoles. Les

estives permettent l’existence d’un pastoralisme le plus souvent ovin dans une

logique extensive. Le forêt est également très présente et tend à s’étendre.

Paysages agraires des hautes

montagnes. Ils sont marqués par l’étagement et par l’opposition ente adret et

ubac. Les conditions d’exploitation limitent les pratiques agricoles. Les

estives permettent l’existence d’un pastoralisme le plus souvent ovin dans une

logique extensive. Le forêt est également très présente et tend à s’étendre.

![]() Paysages agraires de

moyenne montagne. C’est le domaine des prairies et de l’élevage. Ces moyennes

montagnes sont également des espaces très boisés.

Paysages agraires de

moyenne montagne. C’est le domaine des prairies et de l’élevage. Ces moyennes

montagnes sont également des espaces très boisés.

![]() Autres espaces très

boisés.

Autres espaces très

boisés.

![]() Paysages agraires des

Causses. A l’exception de certaines dépressions consacrées aux cultures, les

plateaux sont pour l’essentiel des espaces de pâturage pour l’élevage ovin. Ils

peuvent cependant par endroits, être très boisés comme dans le Haut-Quercy

Paysages agraires des

Causses. A l’exception de certaines dépressions consacrées aux cultures, les

plateaux sont pour l’essentiel des espaces de pâturage pour l’élevage ovin. Ils

peuvent cependant par endroits, être très boisés comme dans le Haut-Quercy

![]() Paysages agraires des

régions de collines et de coteaux de Midi Pyrénées. Les champs de céréales ou

d’oléagineux côtoient les prairies artificielles destinées à l’élevage bovin.

Ca et là, des bâtiments d’exploitation témoignent de la présence d’élevages porcins

ou avicoles. C’est le domaine du bocage, des coteaux ou des gorges boisés.

Paysages agraires des

régions de collines et de coteaux de Midi Pyrénées. Les champs de céréales ou

d’oléagineux côtoient les prairies artificielles destinées à l’élevage bovin.

Ca et là, des bâtiments d’exploitation témoignent de la présence d’élevages porcins

ou avicoles. C’est le domaine du bocage, des coteaux ou des gorges boisés.

![]() Paysages agraires des

vignobles de Midi-Pyrénées. Dans ces zones, il est rare que la vigne occupe

l’ensemble des surfaces. Elle rythme cependant le paysage de ses rangées et de

ses changements de couleurs saisonniers.

Paysages agraires des

vignobles de Midi-Pyrénées. Dans ces zones, il est rare que la vigne occupe

l’ensemble des surfaces. Elle rythme cependant le paysage de ses rangées et de

ses changements de couleurs saisonniers.

![]() Paysages agraires des

zones de spécialisations arboricoles et maraîchères. Le paysage est marqué par

les vergers, et les productions de légumes en plein champs ou sous serres.

Paysages agraires des

zones de spécialisations arboricoles et maraîchères. Le paysage est marqué par

les vergers, et les productions de légumes en plein champs ou sous serres.

![]() Paysages agraires des

zones de grandes cultures. C’est le domaine des cultures industrielles souvent

irriguées. Les conséquences du remembrement et de l’intensification de la

production s’y observent. Ces paysages caractérisent les grandes vallées mais

aussi les régions où le modelé des collines ne constitue pas un obstacle majeur

à la mécanisation.

Paysages agraires des

zones de grandes cultures. C’est le domaine des cultures industrielles souvent

irriguées. Les conséquences du remembrement et de l’intensification de la

production s’y observent. Ces paysages caractérisent les grandes vallées mais

aussi les régions où le modelé des collines ne constitue pas un obstacle majeur

à la mécanisation.

b) ....de la

déprise agricole

La baisse de la population agricole peut se

traduire par endroits par une progression des broussailles, des friches, des

landes des forêts. On parle alors de déprise agricole. Elle est à

l'œuvre l’œuvre dans les Causses, en

Ariège et dans les Hautes-Pyrénées. Elle peut provoquer une « fermeture du paysage ».

c) ...de l'urbanisation

Dans la périphérie des agglomérations et le

long des grands axes, on assiste à des processus d’artificialisation des

paysages. Avec l’urbanisation et le développement des transports, les

constructions et les infrastructures se multiplient. Parmi les bassins de vie ruraux

où les surfaces destinées à l’agriculture régressent rapidement, on peut citer

l'ouest toulousain jusqu'aux Portes de

Gascogne.

d) De l’évolution

des orientations économiques des bassins de vie ruraux.

Certaines campagnes de la région ont tendance

à devenir des espaces résidentiels et/ou

récréatifs. Des résidences principales ou secondaires sont restaurées ou

bâties provoquant parfois un mitage

des campagnes par un nouvel habitat

pavillonnaire. Désormais, les usages

comme la randonnée, la chasse, et différentes cueillettes ( champignons,

asperges sauvages) distinguent de moins en moins les ruraux des citadins de

passage ou nouvellement établis. Cela n’empêche pas cependant le développement

des conflits d’usages. La vocation touristique se développe

également dans le rural, en particulier dans les Pyrénées ou aux abords des

sites au patrimoine naturel ou architectural remarquable.

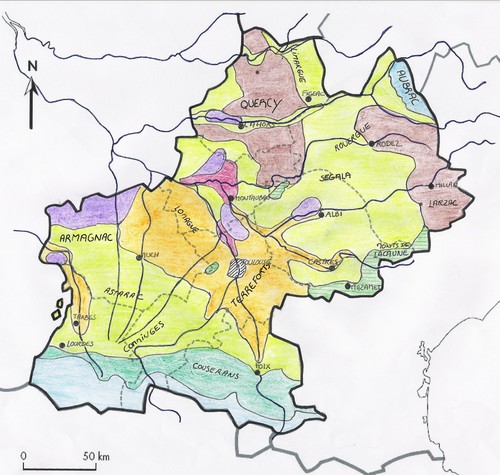

III Typologie des

paysages ruraux.

Compte tenu du sujet il est possible de

classer les espaces agricoles de notre région en fonction de trois

critères : la place de

l’agriculture dans l’économie, son impact

dans le paysage, la proximité de la

ville et de son influence.

![]() Campagnes à

productions de qualité à forte valorisation du territoire et du paysage.

Campagnes à

productions de qualité à forte valorisation du territoire et du paysage.

Dans ces campagnes domine la polyproduction. Certaines spécialités remarquables font l’objet

d’une valorisation particulière grâce à des signes officiels de qualité. Les

paysages agraires traditionnels sont souvent mis en avant pour les promouvoir.

Des activités de tourisme et d’agrotourisme (hébergement, restauration) se

développent.

![]() Campagnes à

agricultures intensives et compétitives où le paysage peut être menacé.

Campagnes à

agricultures intensives et compétitives où le paysage peut être menacé.

Il s’agit des campagnes où dominent les

cultures industrielles, les cultures fruitières et maraîchères. Dans ces

campagnes, l’intensification passe souvent par le développement de

l’irrigation. Le paysage témoigne des aménagements hydrauliques plus ou moins

importants réalisés à cet effet. Ces campagnes ont parfois tendance à

s’uniformiser. On retrouve les mêmes cultures les mêmes bâtiments agricoles,

les mêmes techniques de production. Ces campagnes sont particulièrement

exposées à l’urbanisation et à l’artificialisation liée à la réalisation de

grandes infrastructures.

![]() Pôles urbains

Pôles urbains

![]() Les campagnes

périurbaines fortement artificialisées mais de façon incomplète.

Les campagnes

périurbaines fortement artificialisées mais de façon incomplète.

Dans le rural périurbain, la population

active agricole est très minoritaire. L’artificialisation du paysage progresse

du fait de l’extension du bâti et du développement des voies de communication.

Cependant, l’agriculture résiduelle contribue à créer des aménités paysagères

qui font de ces campagnes proches des villes des espaces toujours attractifs.

![]() Les campagnes

intermédiaires.

Les campagnes

intermédiaires.

Dans ces campagnes, les densités de

populations sont faibles. L’activité agricole recule même si elle occupe encore

une part relativement importante de la population active. Ces campagnes sont

moins attractives d’un point de vue touristique mais leurs fonctions

résidentielles se développent.

![]() Les campagnes à

agriculture résiduelle revalorisée dans le cadre de la gestion du patrimoine

paysager et naturel.

Les campagnes à

agriculture résiduelle revalorisée dans le cadre de la gestion du patrimoine

paysager et naturel.

Ces campagnes correspondent le plus souvent à

des terres difficiles à cultiver pour différentes raisons ( pente, maigreur des

sols). Elles connaissent aujourd’hui un processus de déprise agricole

caractérisé par une progression de la forêt et des friches. Dans ces campagnes

cependant, l’agriculture contribue souvent à la prévention des risques

naturels, à l’attractivité des espaces sur le plan touristique et à l’entretien

du paysage. Elle s’inscrit souvent dans le périmètre d’un parc naturel.

Conclusion :

Dans notre région comme ailleurs dans le monde,

l'influence croissante des villes, la diminution du nombre

d'agriculteurs, l'évolution des pratiques agricoles, l'apparition de nouvelles

fonctions et l'arrivée de nouvelles populations provoquent une transformation

des espaces ruraux et des paysages qui les caractérisent. Ils étaient variés

depuis longtemps . Cette diversité se confirme mais autrement.

Vocabulaire :

Agrosystème : ensemble constitué par le milieu, les cultures,

les techniques de production agricole et leurs interactions.

Agriculture

biologique : le décret du 10 mars 1981 la définit comme étant une «

agriculture n’utilisant pas de produits chimiques de synthèse ».

Appellation

d’origine contrôlée : les AOC donnent des garanties en matières

de terroir, de savoir-faire et d’ origine géographique.

Artificialisation :

progression des constructions et des infrastructures dans le paysage.

Bassins

de vie : le bassin de vie est un territoire structuré autour

d’un pôle urbain ou rural. Sur ce territoire, les habitants ont accès à

l’emploi et aux équipements (concurrentiels ou non concurrentiels). Les bassin

de vie participent à la hiérarchisation et à l’organisation des territoires.

Biotope :

éléments non vivants de l’écosystème comprenant le climat et le sol.

Biocénose

:

association d’animaux et de végétaux dans un écosystème donné.

Bocage :

espace où les parcelles agricoles sont closes par des haies d’arbres et

d’arbustes. La haie est champêtre lorsqu’elle est constituée d’essences

différentes. On parle sinon de haie mono-spécifique.

Déprise

agricole : réduction marquée de l’activité agricole se

manifestant souvent par un dépeuplement, un recul de la superficie utilisée par

les exploitations agricoles, par une progression des friches et de la forêt.

Economie

résidentielle : Elle regroupe les activités destinées à

satisfaire les besoins des populations locales [INSEE]

Estive :

pâturage d’été en haute montagne.

Jachère :

terre labourée laissée au repos. [INSEE]

Mitage

:

forme d’urbanisation qui se caractérise par l’apparition de lotissements ou par

la dispersion de maisons neuves isolées dans les campagnes.

Pastoralisme :

pratique de l’élevage nomade. En Midi-Pyrénées, les élevages relèvent en

général d’une exploitation sédentaire mais, l’été venu, ils gagnent les terres

de haute montagne faiblement productives : les estives.

Polyculture :

terme pouvant désigner l’association de plusieurs activités agricoles sur une

exploitation ou la coexistence à l’échelle locale d’exploitations spécialisées

dans des domaines différents.

Remembrement :

pratique consistant à modifier le parcellaire et à réduire le morcellement par

un regroupement et un échange de terres entre les divers propriétaires et

exploitants. Ce processus vise à la simplification des conditions

d’exploitation et à une amélioration agricole ou d’utilisation spatiale.

Soulane :

terme d’origine occitane désignant le versant de la montagne exposé au soleil.

Système

agro-industriel : système dans lequel l’ agriculteur est lié

souvent par contrat à des structures commercialisant la production et

fournissant une partie du matériel, des intrants.

Terroir :

portion d’espace agricole homogène ayant des caractéristiques agronomiques

particulières susceptibles de donner aux produits agricoles des qualités

spécifiques.

Auteur :

Nérée Manuel